業務効率化ツールとは、ビジネスにおける生産性向上を助けるITソリューションサービスを指しています。2021年現在国産から海外発のものを含め様々なサービスが展開されています。これほど多くの業務効率化ツールがリリースされた背景として日本社会において時間外労働の多さや生産性低下の問題が叫ばれるようになったことで、国家主導での働き方改革が進められてきたことが考えられます。

更にそれを後押しするように、新型コロナウイルスの流行で業績に影響を受けた企業が生産性向上をより意識するようになりました。また、緊急事態宣言によりテレワークの導入が一気に進められるようになったことで、ある種社会現象のように知名度を上げたZoomをはじめ、多種多様なツールが注目されるようになりました。本コラムでは「業務効率化ツール」導入を考えている方に向けて、導入する前に気を付けるべきポイントや課題ごとにどんなツールが適しているかご紹介します。

業務効率化ツール導入の際に押さえるべき3つのポイント

業務効率化ツールは確かに便利ですが、何も考えずにとりあえず導入しても効果が発揮されるかというとそうではありません。ツール導入のために重要なポイントは大きく分けて3つあります。

自社が抱える問題点を明確にしておく

会社ごとに抱えている問題は千差万別です。

繰り返すようですが「このツールさえ入れておけばすべての問題に対応できる」という便利なツールは存在しません。

そこでツールを選定する前にあらかじめ自社の抱える業務上の課題をしっかりと洗い出しておくことが大切です。

現在、社員が困っていることや要望をしっかりとヒアリングし課題を明確にしておけば、自社にどういった業務効率化ツールが適しているのかおのずと明らかになっていくことでしょう。

どんなツールなのかをしっかりリサーチする

自社の課題を把握したのなら、次は実際どんなツールを導入するべきかを考える必要があります。

●使いやすさ

●コスト

●サービス

主に上記4つをリサーチの際に重視するといいでしょう。

自社の課題をしっかりと解決できる「機能」を備えているかはそもそも業務効率化ツールを導入する上での大前提ですが、ここでさらに重要になってくるのが「使いやすさ」と「コスト」です。

ツールの中には最低限度の機能しかないものもあれば、様々なことに対応できるよう充実した機能を備えたツールもあります。

確かに多機能なツールは魅力的ですが、機能が多いツールは得てしてコストが高かったり、機能の多さゆえに使いにくかったりする可能性があるため、一概に機能が多ければいいとは言えません。

コストの高さが導入の上でハードルになることはもちろんですが、使い方が難しいツールも社員が使いこなすことができずに、マニュアル作成や社員からの問い合わせに対応する必要性が生まれるため、むしろ業務効率の悪化を招くこともあります。

機能面だけに囚われず「操作性はどうなのか」「パッと見て使い方が理解しやすいものか」など、ツール自体の使いやすさもしっかりと検討する必要があります。

そして、最後に大切なのは「サービス」です。

サービスとはこの場合、ツールの機能以外で提供される付加価値のことですが、例えば、カスタマーサポートがあるかどうかは導入の上でかなり重視するべきでしょう。

もしわからないことや不具合があった時にすぐに問い合わせ対応してもらえる環境があれば問題はないですが、例えば海外製のツールの場合は問い合わせ対応の社員が外国の方だったり、問い合わせの回答が遅くなったりする恐れもあり、サポート体制が万全でないと業務に重大な影響を与える可能性も考えられます。

そういった「いざという時」のことも想定して、充分なサービス体制が整っているツールを選ぶことも重要な基準となります。

導入後の体制が整っているか

実は導入後の体制が整っていないばかりに、社内でのツール定着に失敗してしまう企業は意外に多いです。

ツールを導入することは「ゴール」ではなくあくまでも目的を達成するための「手段」にすぎません。

ゴールとは現場の社員に受け入れられ、実際に活用され、業務が効率化されることであり、ツールが社内に定着し充分な効果を発揮できるようにしっかりと体制を整える必要があるのです。

そのため

「どれくらいツールを活用できているか」

「ツールによってどれほど業務効率が上がったのか」

「新たに増えてしまった業務はないのか」

といった点を、導入後もしっかりとリサーチする必要があり、社内からフィードバックを受けられる環境や社内担当者などを設けるなどの「体制づくり」が大切になっていきます。

また、ツールが浸透して社内全体で活用されるようになれば、新たな問題点や改善点が出てくるはずです。導入後も現場のメンバーから定期的にヒアリングをおこない、常に使い方や運用方法を見直していくことが業務効率化への一番の近道です。

業務効率化ツールの種類

業務効率化を進めるためには会社それぞれが抱える課題に適したツールを使うことが重要です。

しかし、最近では多くのツールがあるために課題に対してどんなツールが適しているのか分かり辛いと思います。そこで本項ではビジネスシーンごとにどんな業務効率化ツールが適しているのか解説します。

WEB会議ツール/ミーティングや営業活動の効率化に

WEB会議ツールとは、インターネットに接続できる環境さえあればパソコンやスマートフォンなどのデバイスを使用して、場所や時間を問わずに顔を合わせてコミュニケーションができるツールです。

導入のやり方は非常に単純で、専用のアプリケーションをダウンロードするかブラウザで指定のURLを開くだけでWEB会議を開始できます。

主に社内ミーティングや営業活動に活用することができます。

今まで、会社の会議室で行っていたミーティングも自宅にいながら参加可能となり、遠隔地との商談もわざわざ訪問せずとも行うことができるようになります。

WEB会議ツールは移動に使われていた時間やコストを丸ごと削減することができるうえ、操作も簡単で導入ハードルも低いので生産性向上に最も直結しやすいツールと言えるでしょう。

RPAツール/事務作業・ルーチンワークの効率化に

RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略です。つまり、事務作業などの単純なルーチンワークを自動化することができるようになるツールを指しています。

データの収集や入力まで人間に代わって自動実行できるのが特徴で、主にルールの決まった単純な作業に利用することが可能です。

例えば、下記のような作業に活用することができます。

●帳簿や伝票作成

●ダイレクトメールなどの送信

●WEB上に掲載されているデータの収集/営業リスト作成

RPAは昼夜問わず稼働することができるので、人力での作業よりはるかに作業効率をアップすることができます。

また単純作業の繰り返しを人力で長時間続けると、疲労による集中力の低下やメンタルの変動、業務の慣れにより人的ミスをどうしても避けることができません。

RPAツールの導入により、これまで避けられなかった単純ミスもなくなり、ミスによって起こるクレーム処理の負担も軽減することができます。

ビジネスチャット/情報共有・社内外とのコミュニケーション活発化に

ビジネスチャットツールはメールとは異なり、PCやスマートフォンを使って「リアルタイム」かつ「ビジネスメールよりカジュアルな感覚」でコミュニケーションをとることができるツールです。

例えば、ビジネスメールの場合は既知の関係であっても「お世話になっております、株式会社○○の△△です」といった形式的な定型文やTOやCCの使い分け等細かいところに気を配る必要がありますが、チャットの場合は実際に会話するような感覚で使うことができる気軽さが一番の特徴で、複数人でのコミュニケーションも容易です。

また、チャットツールにはプッシュ通知機能があるため、連絡に気付きやすくレスポンスの速度も向上しますし、ちょっとしたファイル共有などもスピーディに行えるので素早い業務連絡と情報共有を可能とします。

ワークフローシステム/社内稟議などの簡略化や見える化に

備品などの消耗品購入や各種経費などの申請をして上長や決裁者から承認を得る一連の流れを「ワークフロー」と呼びますが、ワークフローシステムとはこういった一連の流れを電子化したツールです。

紙での運用の場合、いちいち申請のたびに稟議書などを印刷し、各部署に承認をもらう必要があり相当な時間がかかってしまいます。

しかし、ワークフローシステムならば、こういった申請から承認・決済までの流れを自動化し、プロセスを可視化することもできます。

これにより、決済までの時間が短縮され組織としての動き出しをより素早くできるようになります。

また、紙での運用と異なり承認のために会社に出社しなければならないという状況がなくなるためテレワーク推進にも適しています。

電子契約システム/企業間の契約締結をよりスピーディに

電子契約とは、紙の契約書を利用せず電子データのやり取りだけで契約締結することを指しています。

一般的なビジネスにおける契約は紙の契約書+両者印鑑の押印が必要となるため、そのたびに契約書の印刷、押印、先方への郵送、先方からの返送というフローを通らなければなりません。

一方、電子契約システムを利用すると一連のプロセスを省略することができるので、契約合意までの時間を大幅短縮することが可能となります。

また、ペーパーレス化による経費削減、事務員の労働コスト削減にもつながります。

プロジェクト管理ツール/進捗の可視化・タスクの抜け漏れ防止に

プロジェクト管理ツール(進捗管理ツール)は社員それぞれが抱えるタスクを可視・共有化することで、業務の効率化やタスクの抜け漏れを防ぐことができるツールです。

一般的に、タスクとは「誰が」「いつまでに」「なにを」行うかを設定し、そのタスクを期限までにちゃんと完了できるかどうかプロジェクト責任者が管理する必要があります。

例えば、社内ミーティングの際に口頭でタスクを伝えられた社員が、次のミーティングの時に「あのタスクどうなった?」と聞かれ「すみません、忘れてました!」なんて言うシーンを見た経験はないでしょうか。

これはしっかり社内でタスク管理ができていない場合に起こる典型的エラーです。

ちょっとしたタスクならまだしも、他社も関わった大きなプロジェクトであれば大問題になりかねません。

こういった抜け漏れを防ぐ意味でも、タスク管理ツールで社員のタスクを可視化することが大切です。

抜け漏れ防止以外にも進捗が共有されることで、遅れのある社員のサポートを的確に行うことができ、進捗確認のための打ち合わせや連絡のための時間を削減することができるので、結果的に業務効率化につなげることが可能です。

種類別の無料業務効率化ツール15選

業務効率化ツールには様々な種類があることが分かりました。そこで本項では業務効率化ツールの種類ごとにオススメのツールを紹介いたします。

WEB会議

Parque meet

『Parque meet(パルケミート)』は完全無料のWEBミーティングアプリです。アカウント作成も不要でブラウザのみで起動するため気軽にビデオ会議ができる便利なツールです。参加人数も10人、会議時間も無制限とちょっとしたミーティングであれば全てこのツールで完結できるのが利点です。ただし、録画機能などがない点には注意しましょう。

特長- ・完全無料

- ・アカウント作成不要

- ・ソフトダウウンロード不要

- ・完全無料

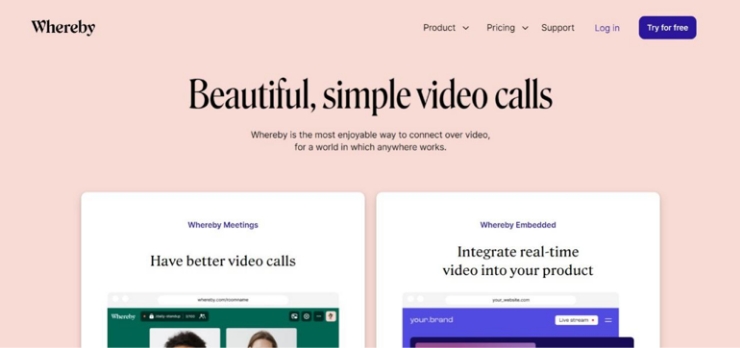

Whereby

ノルウェーの企業が提供している基本無料のWEB会議ツールです。無料版であれば参加人数が4人まで、会議時間が45分に制限されている点、管理画面のUIが日本語化されていない点には注意が必要です。有料版であれば録画機能なども使用できるため、英語UIなどに不安がなければ、問題なく利用できるツールです。

特長- ・ソフトダウンロード不要

- ・無料版あり

- ・月額6,99ドル

- ・月額9,99ドル

Google Meet

『Googleハングアウト』が名称変更され無料でも使用できるようになったのが『Google Meet』です。無料だと会議時間が60分と制限されていますが、最大参加人数が100人までとセミナー開催にも適しているのが特徴です。『Google Workspace』を契約すると、Googleが提供する様々なアプリケーションも一緒に利用できることも留意しましょう。

特長- ・WEB会議への最大参加人数が100人

- ・Googleの他サービスとの連携

- ・無料版あり

- ・月額680円/1ユーザー

- ・月額1,360円/1ユーザー

- ・月額2,040円/1ユーザー

RPA

Power Automate

『Power Automate』はMicrosoftが提供しているRPAツールで、Windows 10・Windows 11の利用ユーザーならデスクトップ版の『Power Automate Desktop』を無料で利用できます。Microsoft製品なので『Excel』などの日常業務で使用するアプリケーションと連携しやすいことが特徴です。

特長- ・Microsoftの他サービスとの連携機能

- ・豊富なテンプレート機能

- ・無料版あり

- ・月額1,630円/1ユーザーあたり

- ・月額4,350円/1ユーザーあたり

- ・月額10,870円/1ユーザーあたり

Ui Path

『UiPath』は、スモールスタートからエンタープライズレベルまで幅広く対応できる柔軟性の高いRPAです。業務自動化の計画やRPAの効果測定など、複数の自動化ツールとAIを組み合わせて、一連の業務を実行できるのが『UiPath』独自の特徴で、通常自動化できないような複雑な業務であっても対応することができます。また、『UiPath Studio』なら使用制限はあるものの、無料かつ無期限で利用できることも留意しておきましょう。

特長- ・ドラッグ&ドロップ中心の直感的な操作性

- ・AIとの連携で複雑な業務の自動化が可能

- ・無料版あり

- ・有料版は要問合せ

Automaton Anywhere

『Automation Anywhere』はアメリカ発のRPAツールです。AIが自動化できそうな業務プロセスを検知してくれる機能や高度なセキュリティが最大の特長です。また、Community Editionという無料版が提供されており、『UiPath』のそれと同等の機能を利用することができます。利用するためにはかなりのITリテラシーが求められますが、専用の講習など初心者をカバーする仕組みはしっかりと用意されています。

特長- ・AIが自動化可能な業務を特定

- ・堅牢な情報セキュリティ

- ・対応できる業務の幅広さ

- ・無料版あり

- ・有料版は要問合せ

ビジネスチャット

Parque talk

『Parque talk』はメールアドレス認証をするだけですぐに始められる完全無料のビジネスチャットツールです。100人までのグループトーク機能や過去のチャットや添付ファイルを無制限に遡れる機能など、完全無料ながらチャットツールとして十分な機能を持っています。

特長- ・完全無料

- ・1つのグループに100人まで参加可能

- ・グループ作成数が無制限

- ・完全無料

Chatwork

国産のビジネスチャットツールで最も高いシェアを誇るのが『Chatwork』です。ビジネスチャットとしての機能はもちろん、タスク管理機能などもついているのが最大の特徴です。無料版は作成できるグループの数に制限がある点に注意しましょう。

特長- ・国内トップシェアのビジネスチャットツール

- ・簡単なタスク管理機能付き

- ・無料版あり

- 年間契約の場合

- ・月額500円/1ユーザー

- ・月額800円/1ユーザー

- 月間契約の場合

- ・月額600円/1ユーザー

- ・月額900円/1ユーザー

Microsoft Teams

Microsoftが提供しているビジネスチャットツールが『Microsoft Teams』です。ビジネスチャットツールとしての機能だけでなく、高品質なWEB会議も実行可能です。さらに、チャットやビデオ会議をしながら『Excel』や『PowerPoint』などのオフィスソフトを共同編集できる機能がついていることも忘れてはならないでしょう。チャットとして利用する場合は無料版でもほぼ制限なく利用できることもオススメする理由の一つです。

特長- ・Microsoftの他サービスとの連携機能

- ・高品質なWEB会議も利用可能

- ・無料版あり

- ・月額430円/1ユーザー

- ・月額650円/1ユーザー

- ・月額1,360円/1ユーザー

ワークフロー

SmartFlow

『SmartFlow』は用途に合わせてテンプレートを選ぶだけで申請できるワークフローシステムです。ITが苦手な方でも簡単に使用でき、スマートフォンでの利用も想定した画面設計で、外出先などオフィスに縛らずにワークフローを回すことができます。また、20ユーザーであれば無料で利用できるため、まずはスモールスタートで導入したい企業にオススメです。

特長- ・テンプレートを選ぶだけの簡単操作

- ・20ユーザーまで無料利用可能

- ・無料版あり

- ・月額300円/1ユーザー

ジョブカンワークフロー

『ジョブカンワークフロー』は、社内のあらゆる申請書をクラウド上で管理できるワークフローシステムです。基本的な機能は先ほど紹介した『SmartFlow』とは変わらず、あとはUIなどの画面設計の好み次第と言えます。また、15万社以上の企業に導入されており、名のある大企業も多く利用しているサービスのため、そういった安心感を求める企業にもオススメできます。

特長-

・テンプレートを選ぶだけの簡単操作

・15万社以上の企業に導入されている

- ・無料版あり

- ・月額300円/1ユーザー

電子契約システム

みんなの電子署名

『みんなの電子署名』はインターネット上で署名や契約作業を完結できるサービスです。最大の特長は基本料金をかけずにほぼ無料で利用できる点です。唯一、有償となるのは署名した文書を1年以上サーバーに保管する際の保管料だけ。それ以外は有料無料の区別なく全機能を利用できる為、電子契約を始めてみたい企業に最適なツールと言えます。

特長- ・基本無料

- ・わかりやすいUI

- ・基本無料(一部有償サービスあり)

e-sign

『e-sign』は電子国家とも呼ばれているエストニア発の完全無料電子契約システムです。完全無料のためセキュリティに不安を感じる方も少なくないと思いますが、電子署名のログはブロックチェーンによって記録されるため、契約書の改ざんなどは難しくセキュリティも万全という特長があります。しかし、電子契約システムとしては最低限の機能しか有していない点には注意が必要です。

特長- ・完全無料

- ・ブロックチェーン技術を用いた堅牢な情報セキュリティ

- ・完全無料

プロジェクト管理

Trello

『Trello』はカンバン方式に特化したツールで、メンバー共通の画面に「未着手」「作業中」「完了」などを記載したカードを作成することで管理者、作業者共に進捗状況を一目見ただけで把握できるようになります。

また、『Trello』では無料のアドオンが多数提供されており、『Google Drive』や『Slack』といった外部サービスとの連携で、ファイル取り込みやチャットツールから来た依頼文面をそのまま『Trello』にタスク登録するといったことも可能です。特にファイルストレージを無制限に使用できることなど、無料版にも関わらず使用できる機能の幅が広く、カンバン方式を使った進捗管理を行いたい場合はベストな選択と言えるツールです。

特長- ・かんばん方式に特化したタスク管理

- ・無料のアドオンで機能の拡張が容易

- ・無料版あり

- ・月額5ドル/1ユーザー

- ・月額10ドル/1ユーザー

- ・月額17.5ドル/1ユーザー

Wrike

『Wrike』は、クラウド上で機能するプロジェクト管理ツールです。タスク管理は『Trello』と同様にカンバン方式で管理でき、その上ガントチャート機能、テーブル表示にレポート機能とプロジェクト管理に利用できる機能が多くあります。反面、機能が豊富すぎるが故にツールに慣れるのに時間がかるため、ITリテラシーの要求度は若干高めと言えます。 しかし、無料版であれば利用ユーザー数や機能に制限はあるものの、タスク管理や簡単なプロジェクト管理をこのツール1つで完結できる優れものです。

特長- ・カンバン、ガントチャート、テーブルなど様々な表示形式に対応

- ・プロジェクト管理に関わる機能が豊富

- ・無料版あり

- ・月額9.8ドル/1ユーザー

- ・月額24.8ドル/1ユーザー

業務効率化ツールとして『Shelter』が選ばれる理由

いかがでしたでしょうか。

業務効率化ツールについて少しでも理解が進んだのなら幸いです。

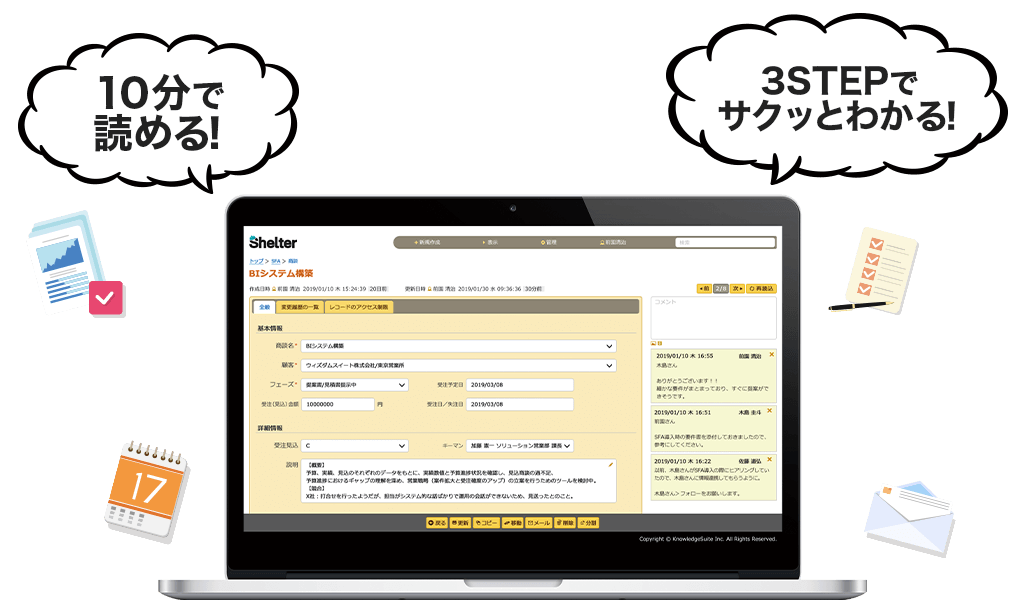

最後に、当社が提供する業務効率化ツール『Shelter』(シェルター)をご紹介します。

『Shelter』はオフィスにおける様々な業務を効率化できるクラウドサービスです。

チームでの作業に必要となる「情報共有/保存機能」「進捗管理機能」「コミュニケーション機能」を兼ね備えているため、様々なツールを利用せずとも社内の業務を『Shelter』という1つのサービスに統合・管理することが可能となっています。

また、同様のクラウドサービスの料金体系は、1アカウントごとの切り売りタイプが多く、利用する社員が増えるほど料金が高くなり、アカウント管理の手間が発生します。

『Shelter』では何人で使っても月額料金が固定の「ユーザー数無制限」で利用することができるのでリーズナブルな導入が可能です。

ご興味のある方はぜひ詳細をご覧ください。